mercoledì 25 febbraio 2009

domenica 22 febbraio 2009

L'abbandono di un popolo

Israele ha carta bianca. Già in precedenza il suo esercito aveva distrutto la maggior parte delle infrastrutture palestinesi finanziate dall'Unione. La quale ultima praticamente non ha reagito, o quasi. Neppure l'ombra di un'azione giuridica, di una richiesta di riparazione [Pierre Avril, «L'Europe paie, Israël détruit », Le Figaro, Parigi, 16 gennaio 2009]. Dopo di che Israele impone il blocco a una popolazione povera, sprovvista d'acqua, di cibo, di medicinali. E ancora non si muove foglia - se non per le sempiterne rimostranze con cui si mettono i protagonisti spalla contro spalla, col pretesto che non sempre la violenza del più forte porta alla sottomissione del più debole. Perché mai Israele avrebbe dovuto paventare la fine della sua impunità?

Peraltro, già vent'anni fa lo stato ebraico aveva preso le sue precauzioni incoraggiando, contro l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), il rafforzamento di un avversario ideale: Hamas, un'organizzazione medievale nei suoi programmi, di efficacia militare incerta, per nulla interessata a «comunicare» con l'opinione pubblica occidentale. Per chi desidera poter bombardare e colonizzare senza ostacoli, quale miglior pretesto dell'assenza di un «partner per la pace»? Anche negli Stati Uniti, nulla ormai si contrappone ai disegni del governo di Tel Aviv. Il 9 gennaio, una risoluzione della Camera dei Rappresentanti riconosce a Israele «il diritto di difendersi contro gli attacchi provenienti da Gaza». Qualche ora prima il Senato aveva «riaffermato il deciso appoggio degli Stati uniti a Israele nella sua battaglia contro Hamas». È senz'altro per una preoccupazione di «equilibrio» che nella prima risoluzione - adottata con trecentonovanta voti contro cinque - si presentano nel contempo «le condoglianze alle vittime palestinesi innocenti e alle loro famiglie». Quanto alla seconda risoluzione, è stata approvata all'unanimità. Dunque, anche il fronte dell'esecutivo americano regge bene. Alcune ore dopo l'annuncio del cessate il fuoco unilaterale, Ehud Olmert ha peraltro telefonato al presidente degli Stati uniti per ringraziarlo del suo sostegno. Che si manifesta tra l'altro attraverso aiuti finanziari, non rimborsabili, dell'ordine di tre miliardi di dollari l'anno.

Da tempo più nessuno, neppure un presidente di nome Barack Obama, ha mai pensato di rimetterli in discussione. Il progetto dei grandi partiti israeliani, coperto da appoggi di questa portata, appare chiaro: distruggere la prospettiva di un vero stato palestinese, la cui creazione rappresenta un obiettivo internazionalmente riconosciuto. La Cisgiordania, sfregiata da muri e sbarramenti e infarcita di colonie, sopravviverebbe come un conglomerato di bantustan grazie alle trasfusioni dell'Unione europea. E Gaza potrebbe essere bombardata a piacimento dal suo vicino, ogni qualvolta quest'ultimo decida di reagire - in maniera sproporzionata - ad attentati o lanci di razzi. In fondo è quasi un miracolo che i palestinesi, dopo 61 anni di sconfitte, umiliazioni, esili, violazioni di accordi firmati, colonizzazioni, guerre fratricide, abbandonati alla loro sorte dai governi del mondo intero che autorizzano ogni violazione del diritto internazionale e degli stessi diritti umanitari, siano tuttora determinati a tradurre un giorno la loro identità nazionale in una realtà concreta.

Se ci riusciranno, non lo dovranno né agli europei, né agli americani, né alla maggior parte dei governi arabi. Nei confronti di Gaza tutti, ancora una volta, si sono comportati da complici dell'interminabile spoliazione di un popolo.

SERGE HALIMI - Le monde diplomatique, febbraio 2009

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

sabato 7 febbraio 2009

Rottura istituzionale

"Signor Presidente,

"Signor Presidente,lei certamente comprenderà come io condivida le ansietà sue e del Governo rispetto ad una vicenda dolorosissima sul piano umano e quanto mai delicata sul piano istituzionale. Io non posso peraltro, nell’esercizio delle mie funzioni, farmi guidare da altro che un esame obiettivo della rispondenza o meno di un provvedimento legislativo di urgenza alle condizioni specifiche prescritte dalla Costituzione e ai principi da essa sanciti. I temi della disciplina della fine della vita, del testamento biologico e dei trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica sono da tempo all’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del Parlamento, specialmente da quando sono stati resi particolarmente acuti dal progresso delle tecniche mediche. Non è un caso se in ragione della loro complessità, dell’incidenza su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e della diversità di posizioni che si sono manifestate, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, non si sia finora pervenuti a decisioni legislative integrative dell’ordinamento giuridico vigente.

Già sotto questo profilo il ricorso al decreto legge – piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica - appare soluzione inappropriata. Devo inoltre rilevare che rispetto allo sviluppo della discussione parlamentare non è intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione se non l’impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso. Ma il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall’ordinamento giuridico vigente.

Decisione definitiva, sotto il profilo dei presupposti di diritto, deve infatti considerarsi, anche un decreto emesso nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, non ulteriormente impugnabile, che ha avuto ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e in relazione al quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile pronunciarsi a norma dell’articolo 111 della Costituzione: decreto che ha dato applicazione al principio di diritto fissato da una sentenza della Corte di cassazione e che, al pari di questa, non è stato ritenuto invasivo da parte della Corte costituzionale della sfera di competenza del potere legislativo. Desta inoltre gravi perplessità l’adozione di una disciplina dichiaratamente provvisoria e a tempo indeterminato, delle modalità di tutela di diritti della persona costituzionalmente garantiti dal combinato disposto degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: disciplina altresì circoscritta alle persone che non siano più in grado di manifestare la propria volontà in ordine ad atti costrittivi di disposizione del loro corpo.

Ricordo infine che il potere del Presidente della Repubblica di rifiutare la sottoscrizione di provvedimenti di urgenza manifestamente privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall’art. 77 della Costituzione o per altro verso manifestamente lesivi di norme e principi costituzionali discende dalla natura della funzione di garanzia istituzionale che la Costituzione assegna al Capo dello Stato ed è confermata da più precedenti consistenti sia in formali dinieghi di emanazione di decreti legge sia in espresse dichiarazioni di principio di miei predecessori (si indicano nel poscritto i più significativi esempi in tal senso).

Confido che una pacata considerazione delle ragioni da me indicate in questa lettera valga ad evitare un contrasto formale in materia di decretazione di urgenza che finora ci siamo congiuntamente adoperati per evitare".

NOTE - I PRECEDENTI:

- Con una lettera del 24 giugno 1980, il Presidente Pertini rifiutò l’emanazione di un decreto-legge a lui sottoposto per la firma in materia di verifica delle sottoscrizioni delle richieste di referendum abrogativo;

- il 3 giugno 1981, sempre il Presidente Pertini, chiamato a sottoscrivere un provvedimento di urgenza, richiese al Presidente del Consiglio di riconsiderare la congruità dell’emanazione per decreto-legge di norme per la disciplina delle prestazioni di cura erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso specifico, uno degli argomenti addotti dal Capo dello Stato consisteva nel rilievo della contraddizione tra la disciplina del decreto-legge emanando e “un indirizzo giurisprudenziale in via di definizione”;

- con lettera 10 luglio 1989 al Presidente del Consiglio De Mita, il Presidente Cossiga manifestò la sua riserva in ordine alla presenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza ai fini dell’emanazione di un decreto-legge in materia di profili professionali del personale dell’ANAS e affermò: “Ritengo, pertanto, che, allo stato, sia opportuno soprassedere all’emanazione del provvedimento, in attesa della conclusione del dibattito parlamentare sull’analogo decreto relativo al personale del Ministero dell’interno”;

- in quella stessa lettera e successivamente nella lettera al Presidente del Consiglio Andreotti del 6 febbraio 1990, il Presidente Cossiga richiamò all’osservanza delle specifiche condizioni di urgenza e necessità che giustificano il ricorso alla decretazione di urgenza, ritenendo legittimo da parte sua – in caso di non soddisfacente e convincente motivazione del provvedimento – il puro e semplice rifiuto di emanazione del decreto – legge;

- con un comunicato del 7 marzo 1993, il Presidente Scalfaro, in rapporto all’emanazione di un decreto-legge in materia di finanziamento dei partiti politici invitò il Governo a riconsiderare l’intera questione, ritenendo più appropriata la presentazione alle Camere di un provvedimento in forma diversa da quella del decreto-legge.

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

domenica 25 gennaio 2009

Pac, una dieta per obesi: quando le istituzioni europee fanno orecchie da mercante

Con quasi cinquecento milioni di consumatori potenziali, l'Unione europea rappresenta il primo mercato agricolo e alimentare solvibile del pianeta. È la prima regione importatrice ed esportatrice di prodotti agricoli (al pari degli Stati uniti) (1). Perciò, nell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) non si possono prendere decisioni senza l'approvazione dell'Unione, attore principale della deregolamentazione degli scambi mondiali. È quanto evidenziano le decisioni del consiglio dei ministri dell'agricoltura in occasione della «valutazione dello stato di salute» (v. il glossario a pagina 5) della politica agricola comune (Pac), preludio ad una profonda riforma prevista per il 2013 (2).

La Pac è stata a lungo l'unica politica comune decisa a Bruxelles e finanziata collettivamente dal bilancio dell'Unione, con un peso determinante (attualmente pari al 45%) nelle spese comuni. Ciò spiega anche perché essa sia stata considerata a lungo un pilastro della costruzione europea, prima che i liberisti la ritenessero uno spreco di bilancio e un ostacolo alla competitività economica. Istituita alla conferenza di Stresa (Italia) nel 1958, la Pac aveva l'esplicito scopo di garantire la sicurezza alimentare della Comunità economica europea (Cee). Occorreva fissare i prezzi agricoli ad un livello sufficiente da incoraggiare gli agricoltori a produrre a prezzi accessibili ai consumatori. Questo sostegno ai prezzi si fondava su un sistema di acquisti pubblici a tariffa minima garantita e sulla costituzione di stock regolatori. La scelta significava l'esplicito riconoscimento che il riferimento al valore sul mercato mondiale non fosse sufficiente ad orientare la produzione in funzione dei bisogni da soddisfare e che l'instabilità dei mercati agricoli giustificasse l'intervento regolatore dei poteri pubblici (3).

Sono state così instaurate, prodotto per prodotto, organizzazioni comuni di mercato (Ocm) che mirassero a garantire la preferenza comunitaria. Si trattava di assegnare la priorità alla produzione interna, grazie ad un sistema di diritti doganali prelevati sulle importazioni. Questi ultimi venivano adeguati continuamente secondo il livello dei prezzi mondiali, all'epoca strutturalmente inferiori ai prezzi europei. Esistevano comunque già delle falle in questo sistema, per esempio l'ingresso senza dazi delle colture oleoproteaginose (colza, soja, girasole, utilizzati essenzialmente per gli animali) - un'eccezione concessa nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (Gatt) sin dagli anni '60. In pochi anni, la Pac rivelò la sua efficacia. Grazie alla sicurezza dei prezzi, gli investimenti si svilupparono massicciamente e i rendimenti e la produttività del lavoro crebbero fortemente, permettendo di produrre di più con meno manodopera. I lavoratori in esubero riempirono dunque le fila dell'industria. Ma negli anni '70 il dispositivo si inceppa. L'autosufficienza è superata nelle principali produzioni che beneficiano degli Ocm, come i cereali e il latte. Le eccedenze si accumulano e devono essere smaltite sul mercato mondiale per mezzo di costose sovvenzioni all'esportazione (4).

Allo stesso tempo, l'esodo agricolo prosegue a ritmo sostenuto, mentre diminuisce l'occupazione industriale. Infine, l'intensificazione e la specializzazione dei sistemi di produzione si accompagna ad una crescente pressione sull'ambiente. La crisi si inasprisce negli anni '80, in seguito ad una contrazione della domanda internazionale e allo sviluppo della produzione dei paesi emergenti. I prezzi mondiali crollano, e le spese comunitarie di sovvenzione alle esportazioni esplodono. Il Regno unito, che ha raggiunto la Cee nel 1973, ha buon gioco nel denunciare gli eccessi della Pac: il primo ministro Margaret Thatcher raccoglie sempre più alleati all'interno e all'esterno della Comunità nella richiesta di una riforma profonda in occasione del negoziato commerciale che si apre con il Gatt, alla fine del 1986, a Punta del Este. È l'ora della deregolamentazione, per restaurare un libero mercato che dovrebbe favorire tutti: i consumatori e i contribuenti dei paesi sviluppati vedranno scendere i prezzi alimentari e le tasse; per quanto riguarda i paesi poveri del Sud, potranno arricchirsi esportando i prodotti per i quali dispongono di vantaggi comparativi, salvo poi importare le derrate alimentari di base che i paesi sviluppati propongono di fornire loro a basso costo.

A partire dal 1992 si avvia un processo ininterrotto di decostruzione degli Ocm. Solo il latte, sottoposto sin dal 1984 ad un regime specifico di quote, viene risparmiato fino al 2003. Le quote latte, strumenti di controllo dei volumi di produzione, permetteranno in effetti di ridurre in modo notevole le spese di sostegno e di garantire prezzi remunerativi alla produzione (5). Per le altre produzioni, le riforme successive del 1992, 1999 e 2003 puntano a riavvicinare i prezzi interni ai prezzi mondiali e a rendere la Pac conforme al Wto. I dazi doganali variabili lasciano il posto a prelevamenti fissi, che vengono progressivamente ridotti nel quadro di apertura degli scambi. In compenso, gli agricoltori ricevono aiuti diretti per ogni ettaro coltivato. Dopo il disaccoppiamento del 2003, non sono più obbligati a produrre per percepire i sussidi. Ma gli aiuti rimangono legati agli ettari coltivati, per cui si prosegue come in passato a sovvenzionare con fondi pubblici la sostituzione del lavoro con il capitale e la corsa all'espansione delle coltivazioni a scapito dell'occupazione.

È uno dei paradossi del neo-liberismo: si continua a versare aiuti diretti all'agricoltura. Al di là dell'incoerenza del discorso ideologico, si può tuttavia dare una spiegazione a queste evoluzioni. Il sostegno dei prezzi e la protezione del mercato europeo corrispondono all'obiettivo finale di consolidare la competitività dell'agricoltura, dell'agroalimentare e della distribuzione basata sullo sviluppo di un mercato interno che si allargava con inclusione di nuovi paesi membri. Ma quando le grandi società di trasformazione e distribuzione hanno rafforzato a sufficienza la loro competitività sul mercato europeo, rivolgono le loro attività verso l'esterno dell'Unione. A partire dagli anni '90 la diminuzione dei prezzi agricoli e l'accesso a produzioni importate a costo minore hanno aiutato la loro competitività internazionale.

La logica conseguenza di tale processo è la delocalizzazione delle attività di trasformazione nei luoghi di origine dei prodotti, cioè fuori dall'Unione. Lo dimostra l'esempio della società Doux, che ha trasferito una parte del suo approvvigionamento di polli e delle attività di macellazione in Brasile (6). I produttori agricoli europei che hanno scommesso sull'internazionalizzazione scoprono dunque di essere diventati inutili. Questa politica provoca danni sociali e ambientali rilevanti, mentre la liberalizzazione degli scambi si accompagna ad un'aumentata instabilità dei prezzi mondiali, con fluttuazioni sproporzionate rispetto ai costi di produzione. Quando i prezzi sono ai minimi, le colture agricole più produttive dei paesi ricchi non possono sopravvivere senza abbondanti aiuti diretti: all'inizio degli anni 2000 essi rappresentano oltre il 50% del reddito agricolo medio europeo (7).

Al contrario, dato che i sussidi sono attualmente svincolati dai prezzi e dal tipo di produzione, essi rappresentano una rendita ingiustificata versata ad alcune categorie di produttori quando i prezzi si infiammano. In tal modo, i coltivatori di cereali europei continuano a percepire massicce sovvenzioni nonostante il prezzo dei cereali e i loro profitti siano raddoppiati nel corso del 2007 e nel primo semestre del 2008 (8). E poiché tali aiuti rimangono legati alla superficie, senza alcun tetto sull'estensione o sull'occupazione, la concentrazione delle coltivazioni prosegue inesorabile. In alcuni nuovi paesi membri, come la Polonia e la Romania, essi minacciano un settore che dà lavoro ad oltre un terzo della popolazione attiva e indeboliscono particolarmente la piccola agricoltura familiare di sussistenza che funge da ammortizzatore sociale contro la crisi occupazionale.

Il bilancio ambientale della Pac non è migliore. Per fare bella figura, la Commissione Europea ha arricchito tutte le sue riforme di una vernice ecologista come l'ecocondizionalità e lo sviluppo rurale assurto, dal 1999, a «secondo pilastro della Pac». Questo rivestimento non riesce tuttavia a nascondere la tendenza fondamentale alla liberalizzazione dei mercati agricoli, con i suoi corollari, la selezione e la specializzazione delle colture più competitive. Tale evoluzione va a discapito dei sistemi più autonomi e più parsimoniosi (soprattutto le colture per il pascolo), generatori di effetti positivi per il paesaggio, la biodiversità, la qualità dell'acqua e dei suoli (9). Essa si accompagna ad una concentrazione delle produzioni nelle regioni più competitive e ad una desertificazione di quelle più sfavorite. Per quanto riguarda la gestione del territorio, si tratta di un vero trasferimento di produzioni. Le conseguenze per i paesi poveri sono altrettanto preoccupanti.

Le pratiche di dumping dei paesi ricchi sono state normalizzate nel quadro del Wto: la diminuzione dei prezzi è stata compensata da aiuti diretti massicci, come le sovvenzioni svincolate della Pac, considerate non distorsive dei mercati da parte del Wto. Insieme allo smantellamento delle protezioni doganali (l'unica politica di protezione accessibile per i paesi poveri), il dumping conduce ad una distruzione inesorabile delle capacità di approvvigionamento dei paesi più poveri e ad un aumento sensibile della dipendenza alimentare. Infine, lo smantellamento dei meccanismi di sostegno ai prezzi e di stoccaggio dei prodotti nella maggior parte dei Paesi impedisce ogni reazione possibile in caso di tensioni sui mercati. Così, le scorte di cereali sono diminuite regolarmente dal 1995, fino a raggiungere il livello minimo degli ultimi 25 anni nel 2008.

La crisi alimentare mondiale non deve dunque sorprendere. Gli squilibri strutturali si rivelano sempre a partire da eventi congiunturali: il brusco aumento dei prezzi alimentari nel 2007 e nel primo semestre del 2008 ha aggravato una situazione endemica (925 milioni di persone malnutrite, di cui 75 milioni in più solo nel 2007, secondo l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura [Fao]). L'aumento deriva da disuguaglianze mondiali provocate da una serie di scelte economiche. Tuttavia, l'Unione europea le ha sostenute in seno al Fondo monetario internazionale (Fmi), alla Banca mondiale, nei negoziati bilaterali con i paesi del Sud e nei negoziati multilaterali. Per accelerare il raggiungimento di un compromesso al Wto, essa ha riformato in anticipo la sua Pac nel 2003. Non si tratta certo di rivalutare la politica agricola «storica», di cui abbiamo ricordato i danni sociali ed ambientali. Ma ciò non può portare, al contrario, a giustificare lo smantellamento di ogni meccanismo di regolazione dei mercati. Senza dubbio, la maggior parte dei prezzi agricoli sono in forte diminuzione da qualche mese. Ma questa evoluzione dei prezzi indica soprattutto un'instabilità cronica dei mercati, a cui le istituzioni comunitarie e internazionali propongono di lasciare libero sfogo. Tutto procede come se la recente inversione di marcia dei prezzi avesse cancellato la crisi acuta e le «sommosse della fame» della primavera 2008 in decine di paesi del Sud (10). Dopo aver spiegato nell'aprile del 2008 che questa dura prova si sarebbe rivelata salutare a lungo termine, il direttore generale del Wto Pascal Lamy pose le sue condizioni: «Se vogliamo che sia così, occorre che il commercio funzioni» anche se «a breve termine, non ci sono buone notizie per molti paesi in via di sviluppo (11)!».

Occorre parafrasare John Maynard Keynes? Saranno tutti morti prima che la medicina di Pascal Lamy dia i suoi frutti. Ma ciò non mette affatto in imbarazzo il direttore generale del Wto, che insiste a voler concludere il ciclo di negoziati di Doha (12) e a chiedere una liberalizzazione senza precedenti degli scambi agricoli. Dopo un tentativo in luglio, in cui l'India ha rifiutato le condizioni dell'accordo per tutelare i suoi agricoltori, Lamy ha tentato inutilmente di rilanciare i negoziati ministeriali a metà dicembre. Con il sostegno di Catherine Ashton, che è appena succeduta a Peter Mandelson alla carica di commissario europeo per il commercio, sperava nell'approvazione forzata di un accordo al Wto, possibilmente prima della fine della presidenza di George W. Bush. Dal canto loro, le istituzioni comunitarie ignorano i molti allarmi lanciati dal mondo associativo, dai ricercatori e da un crescente numero di politici e addetti ai lavori. Come se nulla fosse, esse continuano lo smantellamento degli strumenti di regolazione dei mercati agricoli. Poco importa che il mito liberista stia crollando, e che i poteri pubblici stiano intervenendo massicciamente per salvare i mercati finanziari. Poco importa che gli Stati uniti abbiano abbandonato il disaccoppiamento dei finanziamenti dalla produzione nel 2002 in favore di «aiuti agricoli anti-ciclici», modulati in funzione della situazione dei mercati (13). A Bruxelles, il dogma della deregolamentazione e del laissez-faire è ancora valido. Nulla, infatti, nelle decisioni adottate il 21 novembre 2008 in occasione della «valutazione dello stato di salute» della Pac lascia intendere una qualsiasi correzione della politica in atto dal 1992: sempre meno regolazione pubblica (soppressione graduale delle quote latte, riduzione del sostegno ai prezzi), sempre meno vincoli ai sussidi (nonostante gli sprechi e delle clamorose iniquità rilevate), sempre meno solidarietà tra gli stati e le regioni, con un rafforzamento del cofinanziamento da parte delle comunità nazionali e territoriali, che non è nient'altro che una ri-nazionalizzazione delle politiche agricole (14).

Mentre accelera lo «smantellamento del territorio» in nome della competitività, ci si propone, in nome dello sviluppo rurale, di correggerne marginalmente i danni più evidenti. Malgrado le dichiarazioni di principio sulle nuove domande sociali, non si può non constatare che l'obiettivo essenziale della Commissione europea rimane la prosecuzione, in forma rinnovata, della ristrutturazione «produttivista» dell'agricoltura. Tuttavia, l'Unione europea potrebbe svolgere un ruolo determinante per reindirizzare i negoziati in corso e promuovere un nuovo ordine alimentare mondiale. Le soluzioni esistono. Esse si basano sul principio della sovranità alimentare, che implica una regolazione concertata degli scambi internazionali sotto l'autorità delle Nazioni unite. In questo nuovo quadro, la stabilizzazione dei prezzi mondiali e la garanzia di prezzi interni stabili che riflettano i reali costi di produzione dovrebbero corrispondere, in cambio, ad un rafforzamento delle condizioni sociali ed ambientali della produzione, un controllo dei volumi ed una redistribuzione degli aiuti tra agricoltori. La solidarietà con i paesi poveri richiede anche l'abbandono degli accordi di libero scambio a vantaggio di accordi preferenziali più rigidi, l'aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo agricolo e l'abbandono della produzione di bio-carburanti che contrasti con la produzione alimentare.

Infine, la crisi alimentare non può essere risolta a danno degli imperativi ecologici, poiché gli squilibri climatici e l'esaurimento dei suoli rappresentano altrettanti fattori aggravanti. Il rapporto della Valutazione internazionale delle scienze e delle tecnologie agricole al servizio dello sviluppo (Eistad) mette per esempio l'accento sullo sviluppo dell'agro-ecologia - che intende associare agricoltura e protezione dell'ambiente in un processo qualitativo e non quantitativo - filiere corte tra produttori e consumatori, e sulla valorizzazione delle conoscenze contadine e locali (15).

FONTE: di Jean-Christophe Kroll e Aurélie Trouvé, docenti ricercatori in economia agricola e alimentare all'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique di Digione (Enesad) - articolo in Le Monde diplomatique, gennaio 2009

NOTE:

(1) Cfr. il «Manuale di statistica» della Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), Ginevra, 2008. Il primato dell'Unione europea è inteso in termine di valore e per l'insieme dei prodotti agroalimentari, salvo i prodotti forestali e della pesca.

(2) L'ultima riforma della Pac, introdotta nel 2003 per il periodo 2005-2013, comportava una «clausola di rendez-vous» nel 2008 al fine di procedere ad una valutazione a metà percorso e ad eventuali correzioni. Tale clausola è stata denominata «Valutazione dello stato di salute» della Pac.

(3) Cfr. l'analisi di Jean Marc Boussard, «Faut-il encore des politiques agricoles?», Déméter 2001. Economie et stratégies agricoles, Armand Colin, Parigi, 2000, pp. 139-204.

(4) Tali aiuti, denominati anche restituzioni, vengono versati agli esportatori per rimborsare lo scarto tra un prezzo minimo garantito ai produttori europei e un prezzo di mercato, molto più basso all'epoca.

(5) Tali spese rappresentano il 40% del bilancio agricolo della Cee all'inizio degli anni '80 e il 6% nell'Unione europea nel 2005, secondo la Commissione europea. Nel 1990, esse rappresentavano oltre il 65% delle spese europee.

(6) Leggere Tristan Coloma «Il colosso multinazionale che tratta tutti i polli del mondo», Le Monde diplomatique/il manifesto, luglio 2008

(7) Bollettino statistico dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici, Parigi, 7 luglio 2008.

(8) Statistiche agricole annuali, ministero dell'agricoltura e della pesca, Parigi 2008.

(9) Cfr. Commissione europea, «Environmental integration and the Cap», Bruxelles, 2002

(10) Leggere Anne-Cécile Robert, «Sono rari gli agricoltori che coltivano il grano», Le Monde diplomatique/il manifesto, maggio 2008

(11) Intervista con l'Agenzia di stampa africana, 20 aprile 2008.

(12) Questo ciclo di negoziati al Wto, che segue quello dell'Uruguay del 2001, è tuttora in corso nonostante fosse previsto che esso si concludesse entro il 1° gennaio 2005.

(13) Nel 2008, una larga maggioranza del Congresso americano ha votato una riforma della politica agricola che rafforzasse gli strumenti di regolazione dei mercati e dei redditi.

(14) Commissione europea 20 novembre 2008

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

lunedì 12 gennaio 2009

mercoledì 7 gennaio 2009

Women and children first

Pubblicato da

KATU

2

commenti

![]()

venerdì 2 gennaio 2009

Dialogo o intransigenza? That is the question...

Il 20 gennaio Obama si insedierà quale leader di una nazione in difficoltà, che rimane però la massima potenza in un mondo in grande cambiamento. Subito avrà di fronte una serie di probemi, tra i quali il dossier Iran è uno dei più delicati: la questione del nucleare, l'influenza di Teheran in Iraq e Afghanistan, il petrolio e soprattutto il gas iraniano. La rinnovata escalation in Palestina e le ormai vicine elezioni presidenziali della Repubblica islamica influenzeranno gli eventi e, vista la presunta propensione di Obama al dialogo con gli Ayatollah, non è escluso un compromesso tra i due paesi. In caso contrario però si rischia un confronto militare cercato o accidentale nello Stretto di Hormuz, il collo di bottiglia strategico per le forniture di greggio a Giappone, Europa e Stati Uniti.

Il 20 gennaio Obama si insedierà quale leader di una nazione in difficoltà, che rimane però la massima potenza in un mondo in grande cambiamento. Subito avrà di fronte una serie di probemi, tra i quali il dossier Iran è uno dei più delicati: la questione del nucleare, l'influenza di Teheran in Iraq e Afghanistan, il petrolio e soprattutto il gas iraniano. La rinnovata escalation in Palestina e le ormai vicine elezioni presidenziali della Repubblica islamica influenzeranno gli eventi e, vista la presunta propensione di Obama al dialogo con gli Ayatollah, non è escluso un compromesso tra i due paesi. In caso contrario però si rischia un confronto militare cercato o accidentale nello Stretto di Hormuz, il collo di bottiglia strategico per le forniture di greggio a Giappone, Europa e Stati Uniti.Resta un'incognita il futuro politico dell'Iran, che nel 2009 vedrà i cittadini iraniani chiamati a esprimersi per le elezioni presidenziali. Se fino ad ora erano diversi gli indicatori che mettevano in cattiva luce l'attuale presidente Mahmoud Ahmadinejad - le cui riforme promesse si sono tutt'altro che avverate, con la crescita dell'inflazione e l'aumento della disoccupazione - gli ultimi sviluppi sulla scena palestinese potrebbero in realtà rafforzare l'ala radicale della Repubblica islamica. L'offensiva lanciata dallo Stato ebraico sulla Striscia di Gaza, infatti, mette in luce proprio Ahmadinejad, che ha fatto della retorica contro Israele il suo punto di forza, invocandone la distruzione e negando l'Olocausto. Atteggiamenti, questi, che hanno però portato l'Iran all'isolamento sulla scena internazionale. L'inflazione, comunque, resta un problema in Iran, avendo raggiunto nel 2008 il livello del 30 per cento. Anche tra i conservatori, che un tempo sostenevano l'attuale presidente, non sono quindi mancate critiche contro Ahmadinejad. Ed e' proprio questo atteggiamento critico che ha portato alla nascita di una nuova ala "neo-conservatrice" che ha conquistato le elezioni parlamentari e dato nuovo potere ad Ali Larijani, che fino al 2007 era il principale negoziatore per la questione del nucleare sulla scena internazionale. Una carica abbandonata proprio per le divergenze con Ahmadinejad.

Sul piano nucleare, poi, l'Iran ha nuovamente respinto le richieste internazionali di sospendere il suo controverso programma di arricchimento dell'uranio sostenendone la natura pacifica contro tutte le accuse. Il risultato e' stata un'ulteriore risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e nuove sanzioni economiche contro la Repubblica islamica. Nemmeno l'offerta di incentivi occidentali presentata personalmente a Teheran a luglio dal capo della politica estera dell'Unione europea, Javier Solana, ha fatto cambiare idea al governo islamico. Nessun incentivo, ha detto chiaramente Ahmadinejad, potrà portare l'Iran a sospendere il suo programma nucleare. Intanto i test missilistici portati avanti dalla Repubblica Islamica, compreso il lancio di razzi per la ricerca dei satelliti, provocano sconcerto nella comunità occidentale. Il timore principale e' che tali missili vengano lanciati contro il nemico numero uno, ovvero Israele.

"La partita del nucleare iraniano resta infatti impregiudicata. Sarà al cuore del primo briefing strategico del nuovo presidente. Se il braccio di ferro col regime dei pasdaran non si concluderà con un compromesso, rischierà di sfociare forse per accidente in un confronto militare dagli esiti imprevedibili, salvo il più che certo blocco dello Stretto di Hormuz, collo di bottiglia strategico per le forniture di greggio a Giappone, Europa e Stati Uniti. La sfida con l’Iran è il centro di gravità della «guerra al terrorismo». In un modo o nell’altro, Obama si propone di concluderla. Salvando la faccia, possibilmente qualcosa di più. Servirebbe davvero un colpo di bacchetta magica per inventare un finale dignitoso alle avventure afghana e irachena. In ogni caso la sua sola bacchetta non basterà. Ci vorrà un magico concerto, con la partecipazione di tutti gli attori regionali e delle maggiori potenze. A partire da Cina e Russia. Non è uno scenario impensabile." ("Grazia sotto pressione" - editoriale di Limes 6/08, Progetto Obama)

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

domenica 28 dicembre 2008

Quanti altri morti, per sentirvi cittadini di Gaza?

E leggerò sui vostri giornali, domani, che tutto questo è solo un attacco preventivo, solo legittimo, inviolabile diritto di autodifesa. La quarta potenza militare al mondo, i suoi muscoli nucleari contro razzi di latta, e cartapesta e disperazione. E mi sarà precisato naturalmente, che no, questo non è un attacco contro i civili - e d'altra parte, ma come potrebbe mai esserlo, se tre uomini che chiacchierano di Palestina, qui all'angolo della strada, sono per le leggi israeliane un nucleo di resistenza, e dunque un gruppo illegale, una forza combattente? - se nei documenti ufficiali siamo marchiati come entità nemica, e senza più il minimo argine etico, il cancro di Israele? Se l'obiettivo è sradicare Hamas - tutto questo rafforza Hamas. Arrivate a bordo dei caccia a esportare la retorica della democrazia, a bordo dei caccia tornate poi a strangolare l'esercizio della democrazia - ma quale altra opzione rimane? Non lasciate che vi esploda addosso improvvisa. Non è il fondamentalismo, a essere bombardato in questo momento, ma tutto quello che qui si oppone al fondamentalismo. Tutto quello che a questa ferocia indistinta non restituisce gratuito un odio uguale e contrario, ma una parola scalza di dialogo, la lucidità di ragionare il coraggio di disertare - non è un attacco contro il terrorismo, questo, ma contro l'altra Palestina, terza e diversa, mentre schiva missili stretta tra la complicità di Fatah e la miopia di Hamas. Stava per assassinarmi per autodifesa, ho dovuto assassinarlo per autodifesa - la racconteranno così, un giorno i sopravvissuti.

E leggerò sui vostri giornali, domani, che è impossibile qualsiasi processo di pace, gli israeliani, purtroppo, non hanno qualcuno con cui parlare. E effettivamente - e ma come potrebbero mai averlo, trincerati dietro otto metri di cemento di Muro? E soprattutto - perché mai dovrebbero averlo, se la Road Map è solo l'ennesima arma di distrazione di massa per l'opinione pubblica internazionale? Quattro pagine in cui a noi per esempio, si chiede di fermare gli attacchi terroristici, e in cambio, si dice, Israele non intraprenderà alcuna azione che possa minare la fiducia tra le parti, come - testuale - gli attacchi contro i civili. Assassinare civili non mina la fiducia, mina il diritto, è un crimine di guerra non una questione di cortesia. E se Annapolis è un processo di pace, mentre l'unica mappa che procede sono qui intanto le terre confiscate, gli ulivi spianati le case demolite, gli insediamenti allargati - perché allora non è processo di pace la proposta saudita? La fine dell'occupazione, in cambio del riconoscimento da parte di tutti gli stati arabi. Possiamo avere se non altro un segno di reazione? Qualcuno, lì, per caso ascolta, dall'altro lato del Muro?

Ma sto qui a raccontarvi vento. Perché leggerò solo un rigo domani, sui vostri giornali e solo domani, poi leggerò solo, ancora, l'indifferenza. Ed è solo questo che sento, mentre gli F16 sorvolano la mia solitudine, verso centinaia di danni collaterali che io conosco nome a nome, vita a vita - solo una vertigine di infinito abbandono e smarrimento. Europei, americani e anche gli arabi - perché dove è finita la sovranità egiziana, al varco di Rafah, la morale egiziana, al sigillo di Rafah? - siamo semplicemente soli. Sfilate qui, delegazione dopo delegazione - e parlando, avrebbe detto Garcia Lorca, le parole restano nell'aria, come sugheri sull'acqua. Offrite aiuti umanitari, ma non siamo mendicanti, vogliamo dignità libertà, frontiere aperte, non chiediamo favori, rivendichiamo diritti. E invece arrivate, indignati e partecipi, domandate cosa potete fare per noi. Una scuola? Una clinica forse? Delle borse di studio? E tentiamo ogni volta di convincervi - no, non la generosa solidarietà, insegnava Bobbio, solo la severa giustizia - sanzioni, sanzioni contro Israele. Ma rispondete - e neutrali ogni volta, e dunque partecipi dello squilibrio, partigiani dei vincitori - no, sarebbe antisemita. Ma chi è più antisemita, chi ha viziato Israele passo a passo per sessant'anni, fino a sfigurarlo nel paese più pericoloso al mondo per gli ebrei, o chi lo avverte che un Muro marca un ghetto da entrambi i lati? Rileggere Hannah Arendt è forse antisemita, oggi che siamo noi palestinesi la sua schiuma della terra, è antisemita tornare a illuminare le sue pagine sul potere e la violenza, sull'ultima razza soggetta al colonialismo britannico, che sarebbero stati infine gli inglesi stessi? No, non è antisemitismo, ma l'esatto opposto, sostenere i tanti israeliani che tentano di scampare a una nakbah chiamata sionismo. Perché non è un attacco contro il terrorismo, questo, ma contro l'altro Israele, terzo e diverso, mentre schiva il pensiero unico stretto tra la complicità della sinistra e la miopia della destra.

So quello che leggerò, domani, sui vostri giornali. Ma nessuna autodifesa, nessuna esigenza di sicurezza. Tutto questo si chiama solo apartheid - e genocidio. Perché non importa che le politiche israeliane, tecnicamente, calzino oppure no al millimetro le definizioni delicatamente cesellate dal diritto internazionale, il suo aristocratico formalismo, la sua pretesa oggettività non sono che l'ennesimo collateralismo, qui, che asseconda e moltiplica la forza dei vincitori. La benzina di questi aerei è la vostra neutralità, è il vostro silenzio, il suono di queste esplosioni. Qualcuno si sentì berlinese, davanti a un altro Muro. Quanti altri morti, per sentirvi cittadini di Gaza?

Mustafa Barghouti (ex ministro dell'informazione del governo di unità nazionale palestinese) Ramallah, 27 dicembre 2008.

Pubblicato da

KATU

8

commenti

![]()

giovedì 25 dicembre 2008

Glory days

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

lunedì 22 dicembre 2008

Scarpe di distruzione

Dopo che Muntazer al Zaidi ha lanciato le scarpe contro George W. Bush, i giornalisti iracheni temono nuove restrizioni per avere accesso alle conferenze stampa. Le regole erano già più complicate di una partita a Risiko: per partecipare bisogna avere un documento d'identità rilasciato dal governo, un permesso scritto per entrare nella zona verde, essere perquisiti almeno quattro volte ad altrettanti checkpoint, essere già inseriti nella lista. E alla fine si rischia comunque di non riuscire ad arrivare in tempo. Molti giornalisti iracheni hanno criticato il gesto di Al Zaidi: "Poteva esprimere la sua protesta facendo delle domande", "Non sappiamo neppure i motivi della sua rabbia". Alcuni conoscono la sua storia: a trent'anni è stato rapito da sconosciuti. È stato trovato una settimana dopo, di notte, steso a terra, al centro di Baghdad. Molti suoi colleghi sanno che ha sofferto. E non sono d'accordo con la brutalità con cui è stato trattato dalle forze di sicurezza statunitensi e irachene. Un giovane reporter mi ha detto: "Ora useranno l'incidente come scusa per far partecipare alle conferenze stampa solo i mezzi d'informazione governativi o internazionali. O magari ci obbligheranno a toglierci le scarpe".

Dopo che Muntazer al Zaidi ha lanciato le scarpe contro George W. Bush, i giornalisti iracheni temono nuove restrizioni per avere accesso alle conferenze stampa. Le regole erano già più complicate di una partita a Risiko: per partecipare bisogna avere un documento d'identità rilasciato dal governo, un permesso scritto per entrare nella zona verde, essere perquisiti almeno quattro volte ad altrettanti checkpoint, essere già inseriti nella lista. E alla fine si rischia comunque di non riuscire ad arrivare in tempo. Molti giornalisti iracheni hanno criticato il gesto di Al Zaidi: "Poteva esprimere la sua protesta facendo delle domande", "Non sappiamo neppure i motivi della sua rabbia". Alcuni conoscono la sua storia: a trent'anni è stato rapito da sconosciuti. È stato trovato una settimana dopo, di notte, steso a terra, al centro di Baghdad. Molti suoi colleghi sanno che ha sofferto. E non sono d'accordo con la brutalità con cui è stato trattato dalle forze di sicurezza statunitensi e irachene. Un giovane reporter mi ha detto: "Ora useranno l'incidente come scusa per far partecipare alle conferenze stampa solo i mezzi d'informazione governativi o internazionali. O magari ci obbligheranno a toglierci le scarpe".Fonte: Zuhair al Jezairy, Internazionale 775, 18 dicembre 2008 (Link).

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

martedì 25 novembre 2008

Pensare l'impensabile

La deflazione salariale e i tagli nel campo delle tutele sociali hanno dunque prodotto e favorito la finanziarizzazione sfrenata: si è creato il rischio per poi incoraggiare misure cautelative. In breve, la bolla speculativa si è estesa agli alloggi, trasformati in investimenti. E ha continuato a gonfiarsi con l'elio dell'ideologia del mercato. E al tempo stesso è cambiata la mentalità delle persone, meno solidali, sempre più individualiste e calcolatrici. Il crack del 2008 non è dunque essenzialmente tecnico, emendabile con palliativi quali la «moralizzazione» o la fine degli «abusi». È il tracollo di tutto un sistema.Al suo capezzale si stanno dando da fare in tanti, nella speranza di risollevarlo, raffazzonarlo, rimpannucciarlo, per metterlo in grado di infliggere domani qualche nuovo colpaccio alla società.

I medici che simulano indignazione davanti alle conseguenze del liberismo sono però gli stessi che gli hanno fornito i vari afrodisiaci - ideologici, regolamentari, fiscali e di bilancio - grazie ai quali ha potuto scatenarsi senza freni. Sono squalificati, e dovrebbero ammetterlo. Ma sanno bene che un intero esercito politico e mediatico è pronto a fare di tutto per riabilitarli. Si pensi a Gordon Brown, già ministro delle finanze britannico, che come prima misura concesse alla Banca d'Inghilterra la sua «indipendenza»; a José Manuel Barroso, che presiede una Commissione europea con l'ossessione della «concorrenza»; a Nicolas Sarkozy, artefice dello «scudo fiscale», promotore del lavoro domenicale e della privatizzazione delle Poste: sembra sia questo il terzetto che oggi si adopera per «rifondare il capitalismo...» UNA TALE SFRONTATEZZA si spiega anche con una strana assenza. Difatti, dov'è la sinistra?

Quella ufficiale, che ha accompagnato il liberismo e voluto la deregulation del mondo finanziario durante la presidenza del democratico William Clinton, che ha abolito l'indicizzazione dei salari con François Mitterrand, prima di privatizzare, con Lionel Jospin e Dominique Strauss Kahn, o di tagliare con l'accetta le indennità di disoccupazione con Gerhard Schroeder, non ha evidentemente altra ambizione che quella di voltare pagina al più presto, per far dimenticare una crisi di cui è corresponsabile. Ma l'altra sinistra? Può accontentarsi, in un momento come questo, di rispolverare i suoi più timidi e modesti progetti, quantunque non privi di utilità, quali la Tobin tax, l'aumento del salario minimo, i parchi eolici o una nuova Bretton Woods?

Nel periodo keynesiano, la destra liberista ha pensato l'impensabile, e per imporlo ha approfittato di una grande crisi. Fin dal 1949 Friedrich Hayek, padrino intellettuale della corrente che ha prodotto un Ronald Reagan e una Margaret Thatcher, spiegava infatti: «Per un liberale coerente, ecco qual è la principale lezione da trarre dal successo dei socialisti: a rendere possibile ogni giorno ciò che ancora ieri sembrava irrealizzabile (...) è il loro coraggio di essere utopisti». Allora, chi proporrà di mettere in discussione il cuore stesso del sistema, il libero scambio? Nell'agosto 1993 il premio Nobel ultraliberista Gary Becker spiegava: “Il diritto del lavoro e la tutela dell'ambiente sono divenuti eccessivi nella maggior parte dei paesi sviluppati. Il libero scambio reprimerà alcuni di questi eccessi, obbligando ciascuno a rimanere concorrenziale a fronte delle importazioni dei paesi in via di sviluppo”. «Utopia»? Oggi tutto è possibile, quando si tratta delle banche...

SERGE HALIMI - Le Monde diplomatique, nov 2008

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

sabato 15 novembre 2008

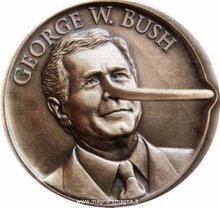

Bye bye Neocons

GEORGE W. BUSH – 43° e peggiore presidente della storia degli Stati Uniti d’America (almeno per ora)

DONALD RUMSFELD – esponente della destra ultraconservatrice, segretario della difesa

CONDOLEEZA RICE – segretario di stato

DICK CHANEY – vice presidente e, quindi, presidente del senato, personaggio estremamente oscuro

KARL ROVE – consigliere politico e uno dei fedelissimi di Bush, è stato vice-capo dello Staff presidenziale fino alla data delle sue dimissioni

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

domenica 26 ottobre 2008

Accordo storico in Bolivia

L'intesa tra il partito di Morales Movimiento al socialismo (Mas) e i partiti di opposizione, è arrivata dopo 12 giorni di negoziati, anche grazie alle dimostrazioni dei sostenitori del governo, che negli ultimi giorni sono scesi in piazza per chiedere l'approvazione della 'carta magna' boliviana. "Secondo il patto stipulato", spiega il quotidiano El Diario, "Evo Morales si è impegnato a rinunciare fin da ora a candidarsi per le elezioni del 2014, e l'opposizione, in cambio, ha dato il suo appoggio al congresso per approvare il referendum costituzionale, che si terra il prossimo 25 gennaio [...] La soluzione trovata soddisfa sia i sostenitori di Morales, che spingono per avere la nuova costituzione al più presto, che i membri dell'opposizione, secondo cui il vero obiettivo di Morales era ottenere la presidenza perpetua attraverso la 'carta magna'". Il quotidiano La Razòn commenta con entusiasmo quello che definisce un "negoziato storico". "L'accordo raggiunto nel congresso nazionale conferma prima di tutto che il dialogo, inteso come risorsa privilegiata di uno stato democratico, funziona anche in Bolivia. In secondo luogo, sancisce l'inizio di una fase di riconciliazione, che durerà sicuramente fino al dicembre del 2009, quando i cittadini boliviani dovranno eleggere il futuro presidente". Sulla stessa linea si muove Los Tiempos secondo cui "Non ci sono dubbi sul fatto che la Bolivia sta vivendo un momento storico [...] I maggiori partiti del paese hanno dimostrato finalmente di voler mettere il bene dei cittadini al di sopra di tutto, aprendo la strada alla riconciliazione nazionale. Il cammino è stato duro, pieno di scontri, ma alla fine si può dire che ne è valsa la pena". Coclude La Razòn: "Il 20 ottobre verrà ricordato come il giorno in cui una marea umana ha invaso le strade della capitale La Paz per reclamare il diritto ad avere una nuova costituzione. Speriamo che sia ricordata anche come la giornata in cui ebbe inizio la pacificazione del paese".

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

martedì 21 ottobre 2008

domenica 12 ottobre 2008

E il Congresso disse "NO"

Molto duro il New York Times: "Negli ultimi otto anni, i parlamentari repubblicani hanno approvato qualsiasi proposta di legge presentata dalla Casa Bianca, dall'aumento delle tasse alla tortura. Adesso, invece, con le sorti del paese in bilico, bocciano l'unico accordo possibile per risollevare il sistema finanziario. La speranza è che l'ulteriore degenerazione della situazione nelle prossime ore li spinga a cambiare idea". Il Washington Post non crede che la crisi sia limitata al settore finanziario: "Tutte le grandi crisi economiche nel corso della storia dell'uomo hanno sempre portato conseguenze politiche devastanti. Basti pensare a come la Grande Depressione abbia contribuito, negli anni trenta del secolo scorso, a favorire l'ascesa del nazismo. La spiegazione è semplice: in fasi come questa si aprono spiragli preoccupanti per leadership e regimi autoritari. C'è da augurarsi che le autorità del mondo occidentale abbiano imparato la lezione". "Nessuno è esente da colpe per quanto è successo", scrive il Los Angeles Times, che continua: "Sono sicuramente colpevoli i 133 congressisti repubblicani che si sono scostati dalla linea del loro partito, ma lo sono altrettanto i 95 democratici che hanno votato contro il piano di Henry Poulson e Ben Bernanke. In totale 228 parlamentari che, per ragioni egoistiche, hanno tagliato le gambe all'unico provvedimento in grado di risollevare le sorti dell'economia". Conclude il Christian Science Monitor: "La verità, dolorosa ma indiscutibile, è che la recessione potrebbe essere la vera medicina, molto più efficace rispetto a qualsiasi piano di salvataggio. L'approvazione del piano Poulson non farebbe che peggiorare la situazione. La soluzione sta nel pianificare una strategia nel lungo periodo basata sulla trasparenza e sulla rivalutazione della classe lavoratrice".

"La decisione di bocciare il piano proposto dal ministro del tesoro Henry Paulson è molto pericolosa", scrive il South China Morning Post, secondo cui "in un momento come questo le strategie politiche vanno messe da parte. La preoccupazione dei partner economici internazionali degli Usa è sicuramente giustificata. Se il piano dovesse saltare definitivamente le loro economie subirebbero effetti devastanti, come ha dichiarato anche un esponente del governo giapponese. Speriamo, dunque, che gli Stati Uniti facciano la cosa giusta". Secondo il tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung "la crisi è ormai arrivata anche in Europa. A prescindere da cosa succederà a Wall Street, gli stati, gli istituti e le banche del vecchio continente si stanno impegnando per difendersi dalla crisi finanziaria. Nessuno si fida più di nessuno. In primo luogo le banche, che non sono più disposte ad affidare il proprio denaro ad altri istituti. La domanda, quindi, sorge spontanea: come possiamo aspettarci che i cittadini continuino a confidare in questo sistema? L'unica conclusione possibile è che abbiamo davanti un periodo di grave recessione". Timori condivisi anche dal quotidiano brasiliano Folha De São Paulo: "I brasiliani hanno ottimi motivi per preoccuparsi. La borsa di São Paulo è crollata nel giro di pochi giorni e le parole del presidente Lula, che qualche giorno fa ha ammesso che 'la situazione è difficile', non trasmettono certo tranquillità ai cittadini. La sensazione è che siamo entrati nell'anticamera della crisi economica e che a farne le spese, una volta di più, saranno soprattutto i milioni di brasiliani che già vivono in condizioni di povertà". "Il piano Paulson è l'unico mezzo di cui dispongono gli Stati Uniti per risollevarsi, quindi è molto probabile che alla fine venga approvato", scrive il russo Kommersant, che continua: "Il problema è cosa succederà dopo: la crisi ha dimostrato che il sistema economico è corrotto. Prima o poi anche i cittadini ne subiranno le conseguenze". Conclude il francese Le Monde: "L'Europa sta dimostrando tutta la sua fragilità. Se si verificasse da noi una crisi della portata di quella statunitense, la Banca centrale europea non riuscirebbe ad approvare un piano di salvataggio, visto che gli stati hanno interessi molto diversi tra loro".

Fonti: Internazionale, 30 settembre 2008 - Internazionale, 2 ottobre 2008.

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

venerdì 5 settembre 2008

Un paese sottomesso

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

mercoledì 20 agosto 2008

Inaccettabile democrazia

Nanni Moretti a Locarno, il 13 agosto 2008

Pubblicato da

KATU

1 commenti

![]()

lunedì 18 agosto 2008

Tunisia: le prospettive politiche per il 2009 e le conferme nel settore economico

I fermenti politici e l'emendamento costituzionale - Pur essendo formalmente una democrazia multipartitica, da più di vent'anni la Tunisia è sotto la guida di un unico partito il cui leader è l'attuale presidente, Zine el-Abidine Ben Alì. Il mandato del Capo di Stato scadrà nel 2009 ma, alla fine dello scorso febbraio, già alcuni esponenti dell'opposizione hanno reso noto che durante la prossima competizione elettorale parteciperanno attivamente per riuscire ad emergere ed offrire un'alternativa. Nejib Chebbi, fondatore del Partito Democratico Progressista (PDP-opposizione radicale), è stato il primo ad annunciare la propria candidatura, anticipando i suoi omologhi ancora impegnati ad organizzare le convention per scegliere i propri candidati alla presidenza, dimostrando ancora una volta come una delle cause della definitiva affermazione del multipartitismo sia da attribuire alla poca organizzazione dei partiti d'opposizione, anche a prescindere dall'influenza del presidente. Per quanto riguarda il partito di maggioranza, il Raggruppamento Costituzionale Democratico (RCD), è in campagna elettorale già dalla fine del 2006, e i suoi membri continuano ad esortare il presidente a presentare la sua quinta candidatura e garantire così continuità politica e di governo al paese. Pur avendo abolito la presidenza a vita, Ben Alì esercita un forte ascendente sulla società tunisina che non ha mai avuto molta familiarità con il sistema pluralista, e forte di ciò non sarebbe una novità se ancora una volta vincesse le elezioni. I plebisciti con cui Ben Alì è riuscito a mantenersi al potere potranno ancora ripetersi durante questa tornata elettorale, anche se adesso l'opposizione sembra voler emergere ed è probabile che la competizione possa farsi più attiva. Nelle prime settimane di marzo il presidente ha annunciato un progetto di emendamento costituzionale che, in teoria, dovrebbe facilitare l'ingresso nella competizione elettorale dei partiti d'opposizione, ma che in realtà ha creato non poche polemiche, soprattutto perchè sembra che questa modifica sia stata creata appositamente per intralciare la candidatura di Chebbi, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci e che ha sempre rappresentato un forte avversario politico del presidente. L'eventuale emendamento alla Costituzione prevederebbe il deposito della candidatura presidenziale solo da parte del “presidente, segretario generale o primo segretario del proprio partito, che deve essere stato eletto per quella funzione e, che al momento della presentazione della candidatura, eserciti la carica da più di due anni consecutivi”. Questo escluderebbe a priori Chebbi che, nel 2006, ha abbandonato la guida del suo gruppo politico a favore di Maya Jribi, e che quindi adesso risulta l'unica legittimata a presentare la propria candidatura. Anche se la modifica della Costituzione consente la partecipazione alle elezioni dei leader degli otto partiti d'opposizione, è stata comunque considerata antidemocratica. Questo non è il primo emendamento costituzionale che viene realizzato ad hoc dal presidente per cercare di mantenersi al potere o neutralizzare i propri rivali.

I fermenti politici e l'emendamento costituzionale - Pur essendo formalmente una democrazia multipartitica, da più di vent'anni la Tunisia è sotto la guida di un unico partito il cui leader è l'attuale presidente, Zine el-Abidine Ben Alì. Il mandato del Capo di Stato scadrà nel 2009 ma, alla fine dello scorso febbraio, già alcuni esponenti dell'opposizione hanno reso noto che durante la prossima competizione elettorale parteciperanno attivamente per riuscire ad emergere ed offrire un'alternativa. Nejib Chebbi, fondatore del Partito Democratico Progressista (PDP-opposizione radicale), è stato il primo ad annunciare la propria candidatura, anticipando i suoi omologhi ancora impegnati ad organizzare le convention per scegliere i propri candidati alla presidenza, dimostrando ancora una volta come una delle cause della definitiva affermazione del multipartitismo sia da attribuire alla poca organizzazione dei partiti d'opposizione, anche a prescindere dall'influenza del presidente. Per quanto riguarda il partito di maggioranza, il Raggruppamento Costituzionale Democratico (RCD), è in campagna elettorale già dalla fine del 2006, e i suoi membri continuano ad esortare il presidente a presentare la sua quinta candidatura e garantire così continuità politica e di governo al paese. Pur avendo abolito la presidenza a vita, Ben Alì esercita un forte ascendente sulla società tunisina che non ha mai avuto molta familiarità con il sistema pluralista, e forte di ciò non sarebbe una novità se ancora una volta vincesse le elezioni. I plebisciti con cui Ben Alì è riuscito a mantenersi al potere potranno ancora ripetersi durante questa tornata elettorale, anche se adesso l'opposizione sembra voler emergere ed è probabile che la competizione possa farsi più attiva. Nelle prime settimane di marzo il presidente ha annunciato un progetto di emendamento costituzionale che, in teoria, dovrebbe facilitare l'ingresso nella competizione elettorale dei partiti d'opposizione, ma che in realtà ha creato non poche polemiche, soprattutto perchè sembra che questa modifica sia stata creata appositamente per intralciare la candidatura di Chebbi, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci e che ha sempre rappresentato un forte avversario politico del presidente. L'eventuale emendamento alla Costituzione prevederebbe il deposito della candidatura presidenziale solo da parte del “presidente, segretario generale o primo segretario del proprio partito, che deve essere stato eletto per quella funzione e, che al momento della presentazione della candidatura, eserciti la carica da più di due anni consecutivi”. Questo escluderebbe a priori Chebbi che, nel 2006, ha abbandonato la guida del suo gruppo politico a favore di Maya Jribi, e che quindi adesso risulta l'unica legittimata a presentare la propria candidatura. Anche se la modifica della Costituzione consente la partecipazione alle elezioni dei leader degli otto partiti d'opposizione, è stata comunque considerata antidemocratica. Questo non è il primo emendamento costituzionale che viene realizzato ad hoc dal presidente per cercare di mantenersi al potere o neutralizzare i propri rivali.Non stupisce, dunque, che nonostante Ben Alì possa contare su un gran numero di supporter politici, l'opposizione scateni forti polemiche che mirano a creare dei cambiamenti all'interno della politica tunisina. Questa fino ad ora è stata caratterizzata dalla predominanza di un unico partito di maggioranza che, malgrado abbia dimostrato di saper mantenere una certa stabilità politica, forte della propria posizione, ha guidato il paese in quasi totale autonomia, senza creare un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione e frenando le potenzialità di un reale pluralismo.

I rapporti con l'Unione Europea - Nell'ultimo ventennio di presidenza Ben Alì, l'economia tunisina ha raggiunto notevoli risultati e importanti livelli di crescita, mantenendo un trend positivo che ha permesso alla Tunisia di giocare un ruolo di spicco tra i paesi del Magreb. Uno degli obiettivi più importanti è stato raggiunto con la conclusione degli accordi con l'Unione Europea e l'entrata ufficiale della Tunisia nella zona di libero scambio dal primo gennaio 2008, dopo circa quarant'anni di cooperazione economica e politica tra le due parti, iniziati per incentivare una politica commerciale tunisina sempre più vicina a quella occidentale. Se da una parte il partenariato con l'Unione Europea ha portato molteplici vantaggi, è anche vero che la Tunisia ha dovuto sostenere notevoli sforzi per uniformarsi alle direttive imposte dall'Unione, la quale ha richiesto il rispetto di determinati parametri che la Tunisia ha dovuto soddisfare per portare a termine il partenariato. La zona di libero scambio era vista con scetticismo da alcuni economisti tunisini, che vi avevano individuato più svantaggi che benefici. Anche se il tempo ha premiato la cooperazione, non è da negare che esista una certa dipendenza dall'Unione Europea.

I programmi di diversificazione energetica - Per quanto riguarda il settore energetico, la Tunisia è un importatore netto di petrolio e gas. La sua produzione è notevolmente inferiore a quelle degli altri Paesi del Magreb (la Tunisia è il 55mo produttore di petrolio al mondo, con 78.000 barili prodotti quotidianamente). Le limitate capacità produttive e i rischi legati all'instabilità del mercato petrolifero, hanno costretto il governo a indirizzarsi verso altri tipi di fonte di energia che possano comunque dare spazio allo sviluppo industriale e allo stesso tempo garantiscano una sicurezza per la popolazione, soprattutto nel momento in cui le riserve petrolifere diventeranno più scarse. Tunisi ha deciso di attuare delle misure preventive e allargare le potenzialità delle numerose risorse energetiche di cui il paese è in grado di disporre. Tra i punti ritenuti fondamentali da concludere entro il 2016 ci sono l'utilizzo del gas naturale al posto del greggio o del GPL nel funzionamento delle centrali elettriche; l'utilizzo delle cosiddette “energie alternative e rinnovabili” e cioè quella eolica, quella solare e, in un secondo momento, quella nucleare; il rafforzamento delle operazione di ricerca e estrazione degli idrocarburi.

La realizzazione di questa politica energetica orientata soprattutto allo sfruttamento delle risorse gasifere presenti in maggiore quantità rispetto al petrolio, ha permesso di garantire un aumento dell'erogazione di elettricità, raggiungendo il 100% nelle zone urbane e il 98% in quelle rurali. Nel corso degli ultimi anni il consumo di gas è aumentato dal 14% al 44%, apportando grossi profitti al settore industriale e privato, favorendone la crescita e garantendo anche disponibilità, sicurezza e lo sviluppo sostenibile. L'utilizzo del gas comunque rappresenta solo una parte del progetto di diversificazione energetica della Tunisia, che come ultimo traguardo, oltre allo sviluppo dell'energia eolica e solare, guarda al nucleare come risorsa cruciale nel lungo periodo.

L'economia tunisina continua a crescere, con ritmi del 5-6%, cou tasso d'inflazione attorno al 4%, rappresentando un esempio nel panorama maghebino. Recentemente, il presidente Ben Ali, conferendo con il premier Mohamed Ghannouchi, ha insistito sul rafforzamento della competitività economica, puntando anche sul rilancio dell'agricoltura e del turismo, investendo sul miglioramento delle infrastrutture, con il fine di migliorare la qualità delle imprese nazionali e ottenenere certificazioni internazionali per quanto concerne le procedure relative al commercio estero.

Conclusioni - I risultati raggiunti nell'economia e il mantenimento della stabilità politica garantiscono al presidente Ben Alì di continuare a godere del supporto popolare. Gli sviluppi politici mostrano il tentativo da parte dell'opposizione di formare un fronte, se non compatto, almeno competitivo e credibile in vista delle prossime elezioni previste per il 2009. L'ultimo emendamento costituzionale proposto dal governo rappresenta una conferma di come l'autorità di cui dispone Ben Ali sia molto forte e, allo stesso tempo, mostra come in Tunisia lo sviluppo democratico in senso pluralistico sia ancora in fase di affermazione. La crescita industriale e i progetti di diversificazione economica, nonché il rafforzamento della partnership con l'Unione Europea rappresentano gli elementi forti su cui Ben Ali e il suo partito, il Raggruppamento Costituzionale Democratico, potranno basare la prossima campagna elettorale in vista del mantenimento del potere.

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

martedì 12 agosto 2008

Tra l'incudine e il martello

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()

lunedì 11 agosto 2008

L'incostituzionalità annunciata

L'occasione fa il ladro - L'emendamento introdotto in sede di conversione dell'art. 21 del D.l. 112/2008 mirava, infatti a sancire che mai un contratto a termine illegittimo avrebbe potuto trasformarsi in contratto a tempo indeterminato, perché da ora in poi la illegittimità sarebbe stata sanzionata solo con un minirisarcimento monetario (tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione). Gravissima era anche l'ipocrisia della norma che si voleva introdurre, che non toccava formalmente i casi di illegittimità dei contratti a termine, ma eliminava o quasi, la sanzione: come dire che il furto resta un reato - per carità - ma che da oggi è punito solo con una multa di 50 euro! Il che farebbe diventare ladri anche quelli che in vita loro non si sono mai impossessati neanche di una mela. I datori di lavoro, insomma, con questa novità legislativa avrebbero assunto sempre e soltanto a termine, senza guardare tanto per il sottile, perché, alla peggio, ogni contestazione si sarebbe risolta con quattro soldi, ed anzi il lavoratore non l'avrebbe neanche cominciata, per non mettersi, «in cattiva luce» senza poter sperare in risultati concreti. Con molte peripezie, che non è qui il caso di ripercorrere, questo disastro è stato evitato, il governo Berlusconi ha patito la prima vera sconfitta, e la norma anti-precari sulla non-trasformazione dei contratti a termine illegittimi è rimasta soltanto per i giudizi in corso, che però, sono anche quelli di appello e cassazione, sicché i lavoratori che hanno già vinto in primo grado e sono stati inseriti in servizio, rischiano addirittura di essere espulsi dal posto di lavoro.

L'esempio di Poste Italiane - Tutti hanno percepito il sentore o piuttosto puzzo di incostituzionalità, per violazione del principio di eguaglianza, che emana da questa norma discriminatoria, ma per prepararsi adeguatamente a sollevare la questione di costituzionalità e sostenerla poi avanti alla Corte ci sembra opportuno ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale del 13 ottobre 2000 n. 416 ha già affrontato una situazione molto simile. Si trattava, allora, di una norma di legge (art. 9 comma 21 D.Lgs. n. 510/1996 che vietava la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a termine illegittimi stipulati dalle Poste Italiane prima del 30 giugno 1997. La Corte Costituzionale, seppur a malincuore, salvò la costituzionalità di questa norma, ma con argomenti che, visti «a specchio», comportano, invece, la sicura incostituzionalità dell'art. 21 D.L. 112/2008. Ritenne, allora, la Corte che l'art. 9 del D.Lgs. 510/1996 non violasse il principio di uguaglianza perché la disparità di trattamento, non era «irragionevole» in quanto si era, al tempo, ancora in una fase di passaggio, nelle Poste tra pubblico impiego ed impiego privato, ed è noto che nell'impiego pubblico i contratti a tempo illegittimi non si trasformano a tempo indeterminato, ma ciò per un motivo comprensibile e cioè per rispetto al principio costituzionale per cui, nel settore pubblico, le assunzioni devono avvenire per concorso. Da allora, però, sono passati più di dieci anni, le Poste sono da un pezzo una società per azioni, e, dunque, non vi è più nessuna giustificazione «transitoria» alla disparità di trattamento: ergo la Corte, proprio per essere fedele a se stessa deve ora pronunziare l'incostituzionalità tanto più che «beneficiari» dell'art. 21 sono tutti i datori di lavoro privati, imprese confindustriali in testa e non solo le Poste Italiane.

Un'altra discriminante - Ancora, in quella sentenza n. 416/2000 la Corte ritenne che non fossero violate le prerogative del potere giudiziario (artt. 102, 103, 104 Cost.) perché la norma non incideva sui processi in corso, in quanto tali, ma prevedeva, per le ragioni «transitorie» sopra ricordate, una sottospecie di contratti a termine con regime analogo a quello del lavoro pubblico, pur trattandosi, ormai, di rapporto di lavoro privato. Tutti coloro che avevano stipulato quei contratti prima del 30 giugno 1997 erano soggetti alla stessa regola sostanziale, seppur negativa, indipendentemente da quando avessero iniziato il processo. Con l'art. 21 D.l. 112/2008 la differenza, invece, la fa proprio l'avere o no in corso un processo alla data di entrata in vigore della legge, dimodoché, in presenza di medesimi vizi del contratto a termine, alcuni processi devono concludersi in un modo ed altri in un altro, rispettivamente senza o con reintegro nel posto di lavoro.

La discriminante, dunque, è l'essersi già rivolti alla giustizia e non la situazione sostanziale riguardante il contratto di lavoro. Anche qui, dunque, leggendo «in trasparenza» la sentenza della Corte Costituzionale n. 416/2000, ci si rende conto che la «morte», o abrogazione dell'art. 21 D.l. 112/2008 per incostituzionalità è già annunziata. Spetta, però, a noi tutti, nei nostri diversi ruoli, far sì che ciò avvenga quanto prima.

Piergiovanni Alleva, Il Manifesto, 8 agosto 2008

Pubblicato da

KATU

0

commenti

![]()